中欧建交50周年:提升全面战略伙伴关系新高度

2025-07-25

中国与欧盟人口总量超过全球总人口的四分之一。1975年5月6日,中华人民共和国同欧洲经济共同体(今欧盟)正式建交。半个世纪以来,中欧双方始终秉持负责任态度,为全球社会经济发展持续注入稳定力量。

当前,世界格局正经历深刻的地缘政治与经济变革,多极化趋势日益凸显,单极霸权面临严峻挑战。在此背景下,中国积极推动建立定期和平对话机制,聚焦国际热点议题与双边分歧化解,这一努力在中欧关系中成效显著。2025年7月24日,中欧建交50周年峰会将在北京举行,时值中国现代化建设加速推进、科技创新能力持续提升的关键阶段,中国将进一步扩大市场开放,拓宽外资准入领域。欧盟委员会拟就中国稀土出口管制、市场准入不平衡(含动植物检疫产品、化妆品及药品等领域)、中国电动汽车与电池对欧出口,以及欧盟猪肉、乳制品和烈酒对华出口扩大等议题与中方展开磋商。

在中国特有的社会政治体制下,中国人民的创造力推动中国经济在新冠疫情后快速复苏,这一发展为缓解欧洲经济衰退作出了关键性贡献。与此同时,中国在七国集团经济体(G7)供应链中的地位持续提升。

然而,2023年至2024年间,美欧英当局持续升级其反华论调,以所谓"脱钩"和"去风险化"为名,实则企图胁迫中国改变在乌克兰问题上的中立立场,并放弃对以色列在加沙地带军事行动及中东扩张政策的正当批评。

欧盟委员会及部分欧洲国家政府长期追随美国利益,不加甄别地屈从于美方反华言论、施压与讹诈,妄图通过违反世贸规则的单边制裁遏制中国发展,削弱中国商业竞争力。在此背景下,欧盟单方面将中国定位为"系统性竞争对手",却罔顾欧洲民众特别是工商界的切身利益。当前中欧关系紧张主要源于欧盟对中国创新及技术工业的指责,包括所谓"产能过剩"和"低价倾销"等不实指控,其中钢铁、电动汽车及电池等行业首当其冲。为此,欧盟对中国相关产品加征反倾销关税,中方则被迫采取对等反制措施。

不过,近期欧洲政要普遍释放出积极信号。面对美国对欧加征关税的挑战,欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔与欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩已明确表态,欧盟愿以更开放姿态深化对华经济合作,以应对可能出现的美欧关系衰退及俄罗斯市场缺失带来的影响。

今年6月,法国议会外交事务委员会通过的一份中欧关系研究报告指出,欧盟过度追随美国利益导致对华关系受损。

尽管欧盟强调其对华政策具有多面性,但实际经贸数据揭示出双方紧密的相互依存关系。2024年,中国是欧盟第三大贸易伙伴,欧盟则是中国主要贸易伙伴。欧盟理事会统计数据显示,2024年中欧双边贸易额达8450亿欧元,占全球贸易近三成。这一规模约占全球货物和服务贸易总额的29.6%,相当于双方GDP总量的34.4%。其中,欧盟自华进口商品和服务分别达5190亿欧元和455亿欧元,对华出口则分别为2132亿欧元和673亿欧元。

2024年,欧洲自华进口额同比增长102%,对华出口增长约47%。欧洲主要进口的中国商品包括电信设备、音响设备、办公机械(如电脑)和电气机械等产品。欧洲对华出口则以机械设备、汽车发动机及其他车辆为主。

中国在促进世界经济稳定与发展中扮演着极为重要的角色。作为全球第二大经济体,2024年中国对世界经济发展与稳定的贡献率预计超过30%。

在气候变化领域,我们认为欧盟与中国企业开展知识共享和投资合作具有积极意义。事实证明,中国企业在电动汽车发动机与电池技术、绿色能源生产以及可持续再造林等领域正持续取得创新突破。

中国与欧洲的文明交流源远流长,可追溯至数千年前。葡萄牙航海家开辟的航路让欧洲直接接触到中华文明的造纸术、火药、茶叶、丝绸和瓷器等技术创新,以及深刻影响欧洲启蒙运动的中国哲学思想。与此同时,欧洲也将蒸汽机等重大技术发明传入中国,并带来了玉米、马铃薯等来自其他大陆的农作物。

欧洲应当将中国视为合作伙伴而非威胁,推动构建互惠互利的经济文化关系。尤其需要加强相互尊重与跨文化交流,例如在欧洲推广汉学研究、建设数字图书馆、举办各类会议展览及文艺演出等活动。此类经济文化对话必将增强中欧在多民族、多文化社会中的协同效应。

中国外交界认为,中欧之间虽存在差异,但并无根本利益冲突。数十年来,双方始终秉持相互尊重原则,通过对话化解分歧,保持了关系稳定发展。中国政府坚信,深化中欧全面战略伙伴关系不仅符合双方共同利益,更有助于促进世界和平稳定。

作者:中国观察台主席 鲁翊君(Rui Lourido)

消息来源:中央广播电视总台(CMG)

ARTIGOS RELACIONADOS

2025-08-09

Iniciativa Mundial da Juventude pela Paz

2025-07-25

中欧建交50周年:提升全面战略伙伴关系新高度

2024-12-30

25 Anos de criação da RAEM – Construção do Futuro de Macau no respeito pelo passado

2024-05-30

Porque a China é essencial para o futuro compartilhado da humanidade

2024-02-07

Relações Portugal-China, 45 anos de Desenvolvimento

2024-02-07

Discurso Do Embaixador Zhao Bentang, No 45º Aniversário Do Estabelecimento De Relações Diplomáticas Entre A China E Portugal

2024-01-29

A Maioria dos eleitores de Taiwan votaram contra a separação da China

2024-01-03

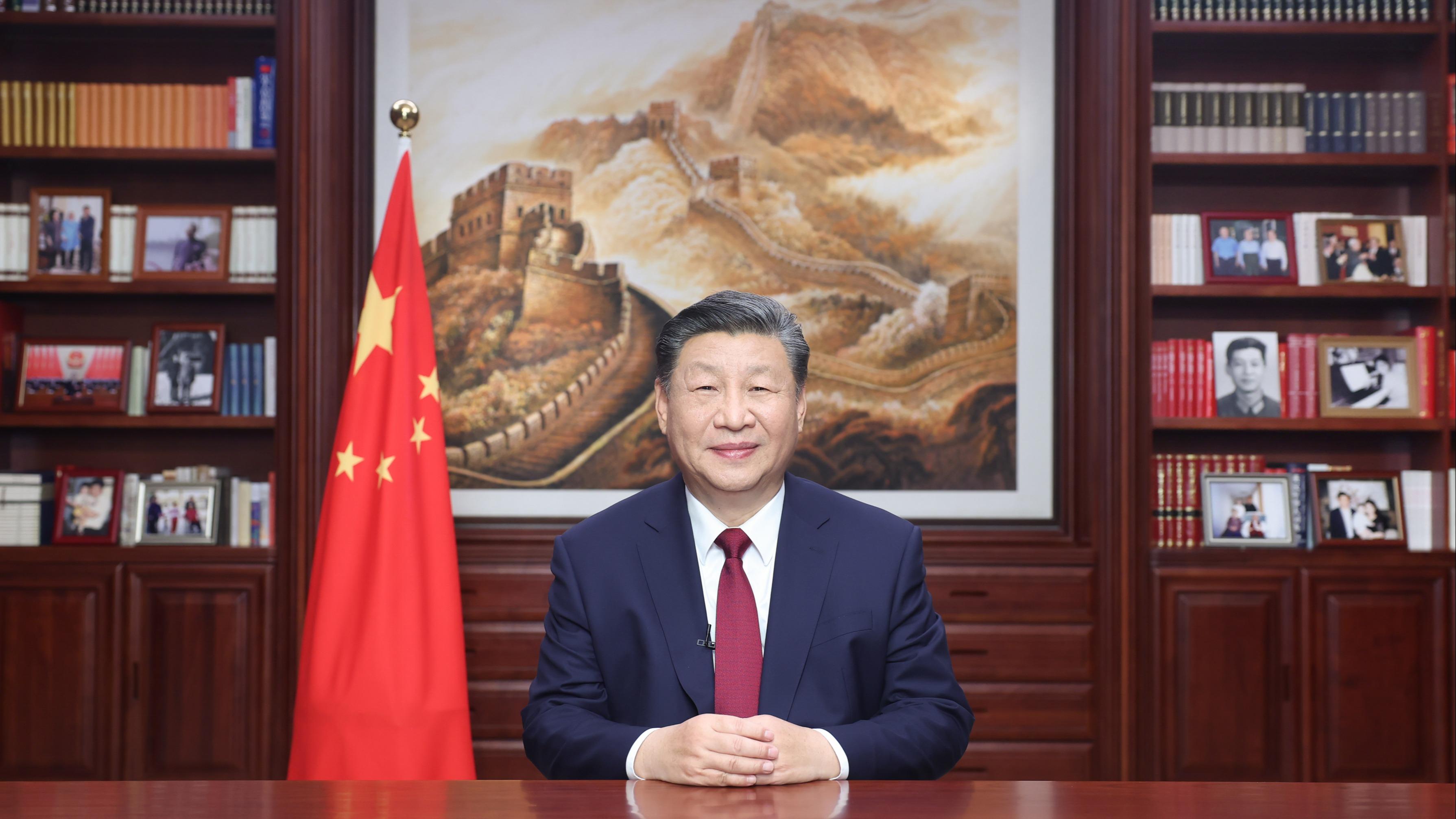

Discurso do presidente Xi Jinping pela passagem do ano novo de 2024

2023-12-11

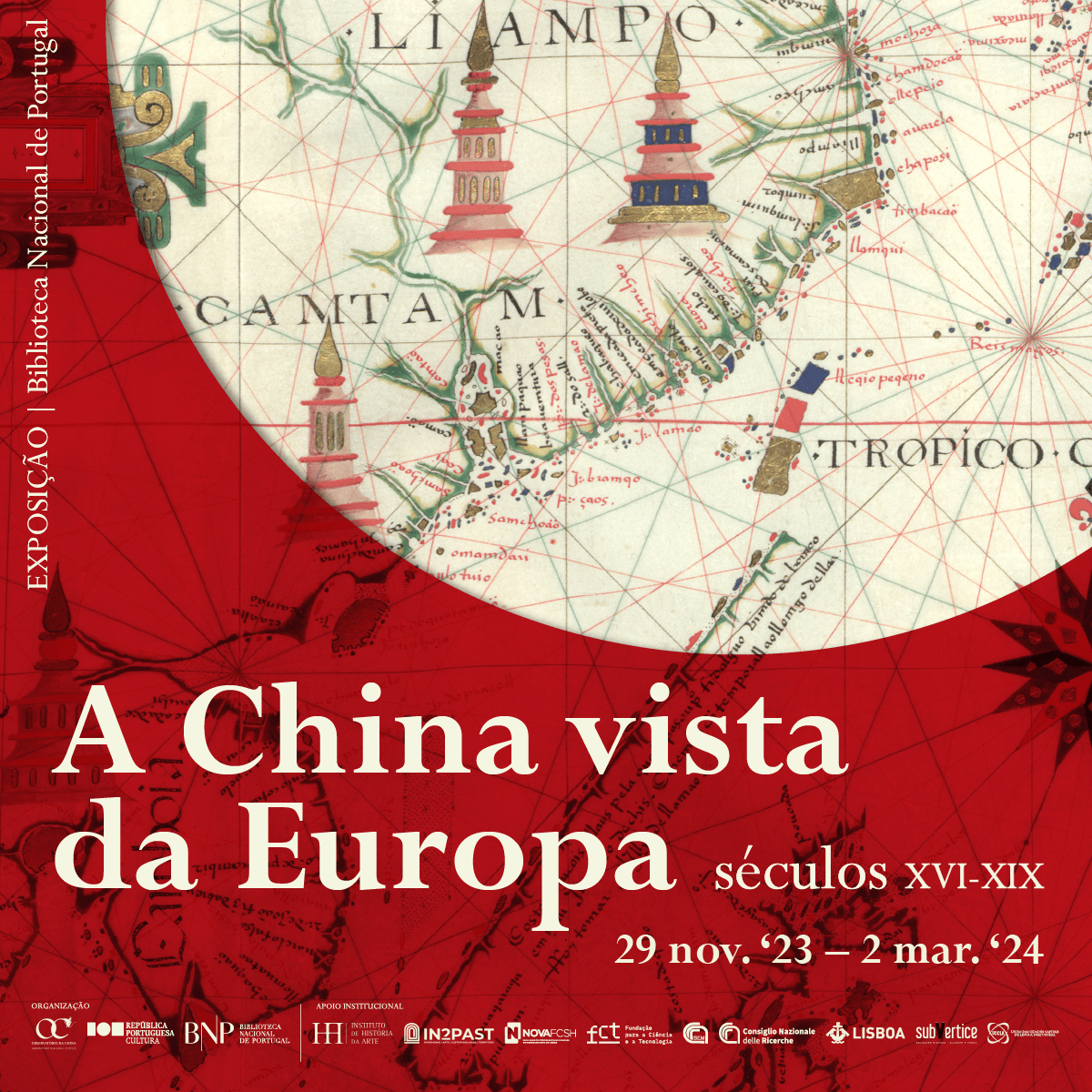

Conhecimento e Cultura aproximam Portugal e China: A China vista da Europa: séculos XVI-XIX

2023-12-07

A cimeira UE-China, uma oportunidade para reconstruir a paz e a cooperação na Eurásia

2023-11-24

Macau e o reencontro

2023-11-17

A China e o decoupling americano e o de-risking europeu

2023-01-06

Qual é a posição da China em relação ao conflito Rússia-Ucrânia?

2023-03-15

Os três pilares da China para a mesa negocial da guerra e da paz na Eurásia

2020-02-20

As conquistas ambientais da China não podem ser negligenciadas pelo Ocidente

Publicação: Global Times